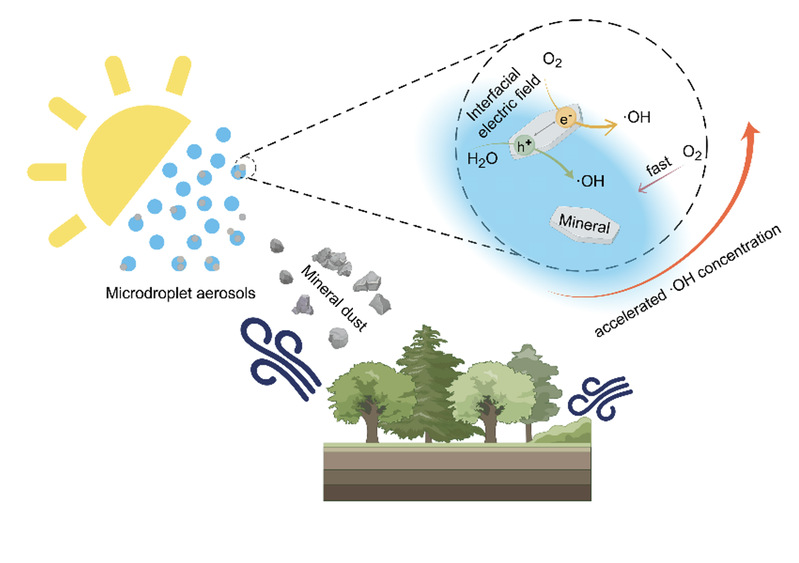

近日,复旦大学环境科学与工程系张立武课题组在大气化学领域取得重要研究进展。该团队通过系统性实验,揭示了含矿物粉尘的气溶胶微液滴在气-液-固三相界面处可通过强电场效应延长光生空穴的寿命,进而显著加速羟基自由基(·OH)的生成,其速率较传统体相反应提升高达8个数量级。这一发现为理解大气氧化过程提供了全新视角。研究成果以“Atmospheric Hydroxyl Radical Route Revealed: Interface-Mediated Effects of Mineral-Bearing Microdroplet Aerosol”为题,发表在国际知名期刊Journal of the American Chemical Society上。

羟基自由基是大气中最重要的氧化剂之一,主导气溶胶成分转化、污染物降解及气候调节。先前的研究表明气溶胶微滴可以自发产·OH。此外,矿物粉尘,尤其是含有特定矿物(如钛、铁)的粉尘,能够通过光化学途径促进·OH的生成。然而,以往的这些研究以纯粹的固体或者液滴作为理想的气溶胶形态来研究大气化学过程,忽略了固体-液滴这一混合媒介状态在实际大气的可能扮演的重要作用,其涉及的反应机制或许超越了当前对气-固或气-液界面介导的快速界面反应的认知。

本研究聚焦天然矿物高岭土(Kaolin)与气溶胶微滴的协同效应,结合高效液相色谱(HPLC)、纳秒级高分辨瞬态吸收光谱(NTAS)、拉曼光谱及电子顺磁共振(ESR)等技术,定量解析了环境因子与气溶胶特性对·OH生成的影响,通过中间体信息揭示三相界面的独有性质。

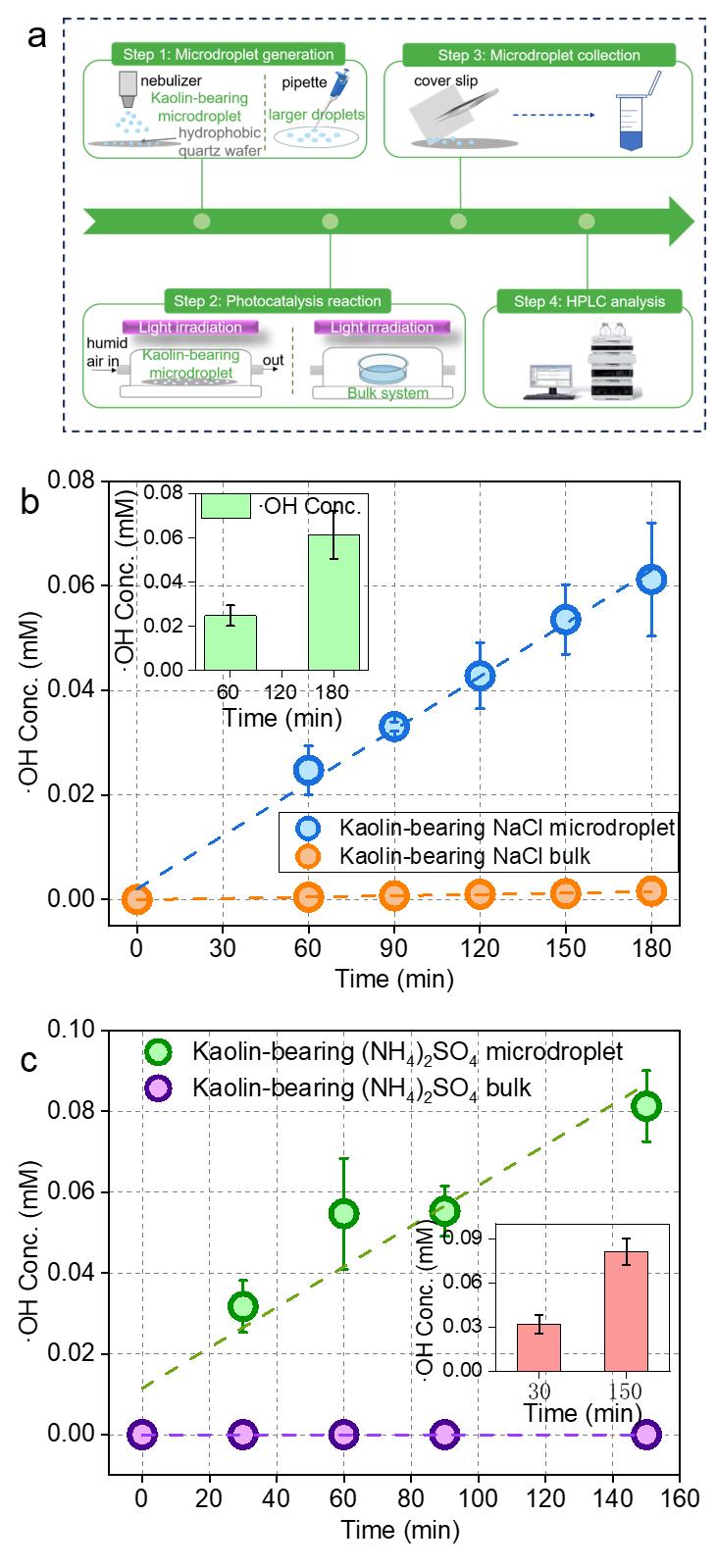

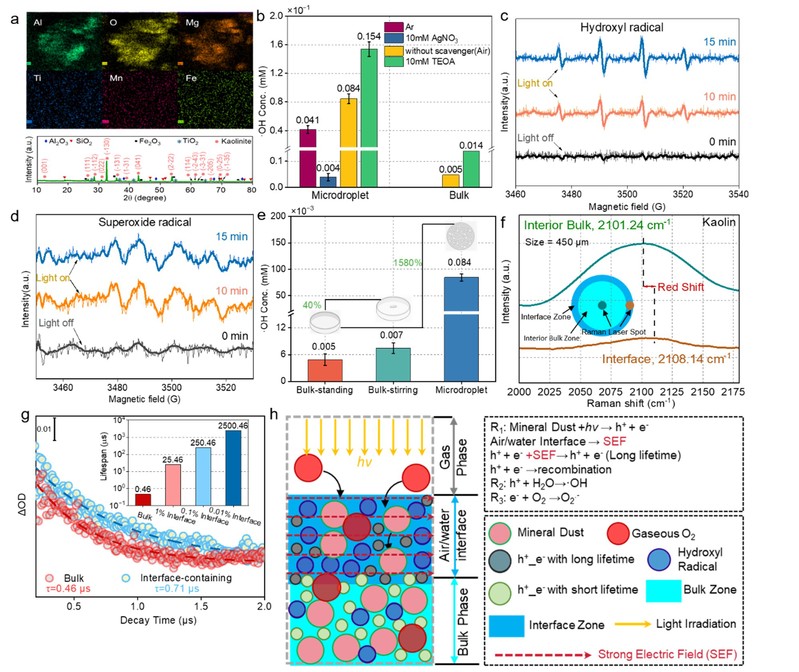

实验表明,·OH在含高岭土的NaCl和NH4(SO4)2微液滴中稳定生成(图1),这与相应的体相溶液形成鲜明对比,表明微液滴环境能够显著加速·OH生成。研究团队通过多种实验手段排除了Fenton-like反应对·OH形成的贡献,确定·OH的生成是由光活性半导体矿物通过光化学反应引发的。此外,这种加速效应归因于气-液-固三相界面处高效的氧气获取和强电场(SEF,约109 V/cm),其通过延长载流子寿命、抑制电子-空穴复合,显著促进载流子对与H₂O和O₂的反应(图2),进而加速·OH的生成。纳秒瞬态吸收光谱实验进一步支持了这一结论。

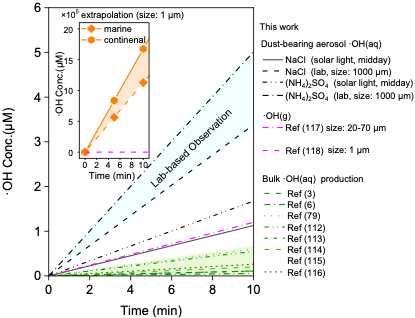

数值模拟显示,真实大气中矿物粉尘气溶胶(粒径1 μm)的·OH生成速率可达1.88×10⁻3 M s⁻1,远高于雨水云雾中(粒径10~1000 μm)的·OH生成速率(图3)。特别地,由于·OH浓度随气溶胶直径减小而急剧升高,预期大气环境中光驱动的·OH生成速率将比目前估计的更加显著,这表明含矿物质的气溶胶微滴可能是一个被忽视的重要·OH来源。

这一未被重视的界面机制,解释了当前大气化学模型与实际观测间的差异。因此,在大气化学模型中纳入这一机制,将有助于更好地理解大气氧化潜力、大气反应过程以及云凝结核的活性,这些因素在很大程度上影响了空气质量和气候变化。

论文的共同第一作者是环境系硕士生杨乐、博士后刘阳养和博士葛秋月。本研究受到国家自然科学基金项目和上海市自然科学基金的资助。

图1. (a) 含高岭土的微液滴和体相溶液中·OH浓度测定的实验装置示意图。(b) 含高岭土的NaCl微液滴和体相溶液中·OH的光化学形成。 (c) 含高岭土的NH4(SO4)2微液滴和体相溶液中·OH的光化学形成。

图2. (a) 高岭土的 SEM-EDX和 XRD 图。 (b) 不同反应条件下,含高岭土的气溶胶微滴和体相中·OH的生成。(c) ·OH和 (d) ·O2-的ESR图谱。(e)在有无搅拌的条件下,含高岭土的体相溶液以及相应的微滴气溶胶体系中·OH的生成。(f)在含高岭土的NH4(SO4)2微液滴的气-液界面和内部测量的拉曼位移(C≡N),D =~450 μm。 (g) 含界面区域和体相溶液中光生空穴的寿命。(h)含矿微滴气溶胶加速 ·OH 光化学生成的机制示意图。

图3. 在典型云滴寿命期间,含矿物微滴气溶胶和云滴中累积形成的·OH。

论文链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c14149

供稿:张立武课题组

审核:张立武