2025年11月7日,由复旦大学研究生院、党委研究生工作部、环境科学与工程系主办,复旦大学研究生会、复旦大学环境科学与工程系研究生会承办的首届复旦大学“未来·环境科学”学生学术论坛暨2025年复旦大学博士生学术论坛之环境分论坛在复旦大学江湾校区圆满举行。

本届论坛以“AI赋能环境科学,智绘生态治理新篇”为主题,面向全国环境领域学子征稿,旨在聚焦全球环境挑战与“减污降碳协同增效”的国家战略需求,寻找人工智能技术为环境学科带来的新方法与新机遇,搭建跨学科、高水准的学生学术交流平台。论坛收到来自全国众多知名高校环境专业学子的投稿,通过初评,共有来自北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学等9所高校的11位学子入围论坛终评答辩环节。

论坛邀请中国工程院院士、中国科学技术大学俞汉青教授做主旨演讲并担任评审委员会主席,邀请华东师范大学地理科学学院黎夏教授、同济大学环境学院陈银广教授、华东师范大学地理科学学院杨毅教授、中国环境科学研究院徐建研究员、浙江工业大学技术转化与推广中心孙建强教授担任评委。

来自北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学等兄弟高校环境专业的学生代表以及复旦大学环境系师生代表约160人齐聚江湾校区林太珏环境楼1021报告厅,共襄学术盛会。复旦大学研究生院副院长梅永丰、环境科学与工程系党委书记张晓清、系主任王琳、系党委副书记王文出席论坛。论坛开幕式由环境科学与工程系副系主任张立武主持。

01

开幕式及领导致辞

梅永丰为论坛开幕致辞。他表示,环境学科作为应对全球生态挑战、服务国家“双碳”战略与生态文明建设的核心领域,一直是学校重点关心和支持的方向。他希望同学们以本次论坛为契机,以更严谨的逻辑梳理研究思路,以更开阔的视角看待环境问题,更要在交流中尊重差异、在讨论中凝聚共识,在复旦这片学术沃土上,既筑牢理论基础,又能直面现实问题,成长为兼具家国情怀与专业能力的环境事业接班人。

王琳代表院系致欢迎辞。他表示,这是我系首次举办面向全国环境专业学子的学术论坛,是新时代背景下举办的重要学术盛会。当今世界,全球气候变化与生态危机交织叠加、新一轮科技革命方兴未艾,期望通过本次论坛汇聚青年学者智慧,共话环境科学与未来科技的融合发展,延续复旦环境系的优良学术传统,积极回应时代命题。他希望参会青年学子以本次论坛为契机,立足学术前沿,勇于跨界思考,在交流中启迪思想,在合作中凝聚共识。

02

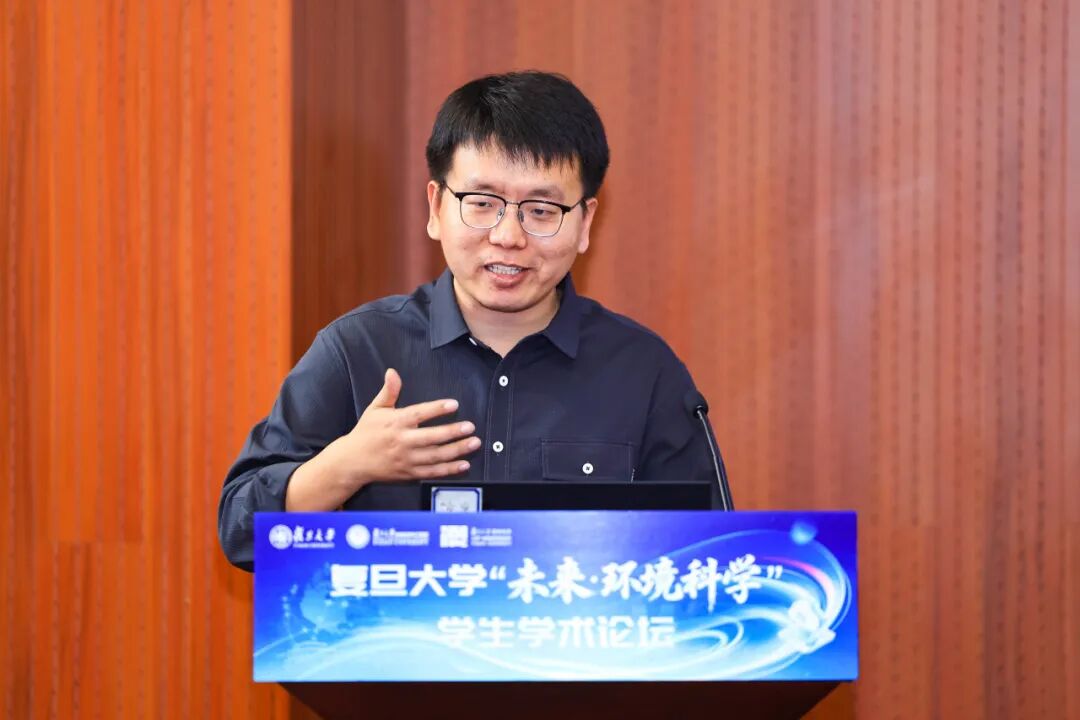

论坛主旨演讲

俞汉青院士在论坛做题为“Perry McCarty教授: 现代环境工程学的塑造者”的主旨演讲。俞院士用大半年时间,收集整理资料,深情回顾了这位环境工程领域泰斗的传奇一生和卓越贡献,着重介绍了麦卡蒂教授在微生物动力学、热力学及厌氧发酵机制等方面的开创性研究和突破性成就,并列举了其开创斯坦福大学环境工程专业、培养数千名海内外学子、写作一系列专业著作的教书育人成就,勉励同学们以麦卡蒂教授为榜样,用好奇心与创新精神,持续为环境学科事业作出贡献。

左右滑动查看图片

03

论文终评答辩

11位入围终评答辩的学生按抽签顺序依次作报告,报告环节由环境系余兆武研究员主持。

中国科学技术大学 花添伟

作题为“数据驱动的芬顿反应递归动力学建模”的报告。报告提出一种数据驱动的多重估计递归动力学模型(MERML),融合机器学习与递归算法,旨在精准描述芬顿反应及其衍生体系的动力学特征。该模型不仅能够快速筛选最佳反应条件、解析反应速率受控因素,还能通过聚类分析揭示反应动力模式与机理差,在多种有机反应体系中均具备良好的泛化性能,为环境化学反应动力学的智能建模提供了新思路和高效工具。

南京大学 朱梦圆

作题为“机器学习驱动的污水毒性预测与高风险污染物智能筛查”的报告。报告提出利用机器学习方法,实现污水毒性的快速、低成本预测。研究构建梯度提升决策树(GBDT)模型,实现了对斑马鱼胚胎毒性的精准预测。研究利用Shap值分析方法识别出布洛芬等关键高风险污染物,并将筛查方法拓展至全国尺度,提出新的污水质量综合评估体系。该研究为污水生态风险管理提供了智能化、可推广的新路径。

清华大学 谢金良

作题为“A Physics-Informed Neural Network Framework for Estuarine Saltwater Intrusion Prediction”的报告。报告提出一种结合物理规律与人工智能,适应“物理约束神经网络”(PINN)框架以预测河口咸潮入侵。该方法能在数据稀缺条件下依然保持高精度预测,并可自动推断扩散系数等关键参数,为海岸带环境变化预测提供了新思路,也展示了人工智能与物理模型融合的巨大潜力。

同济大学 周姝妍

作题为“重新评估大规模海水淡化的经济可行性:基于DWAR-ML框架的时空变化与影响因素解析”的报告。研究构建了“海水淡化水可负担性比率(DWAR)”指标,并建立DWAR-ML评估框架。研究结合最短路径算法和机器学习模型,动态评估了各地进行大规模海水淡化的经济可负担性。研究认为,大规模海水淡化在中国部分城市可能已从“高成本应急方案”转变为“可推广可负担的可持续选项”,为未来水资源战略规划与政策优化提供了量化依据与决策参考。

复旦大学 陈昀芊

作题为“上海大气微/纳米塑料粒径特征及全球丰度研究”的报告。研究基于热脱附/热裂解气相色谱-质谱技术(TD/Py-GC-MS)建立了高灵敏度定量分析体系和塑料数据库,首次系统量化了大气微纳米塑料的粒径—质量分布及时间变化规律,展示了全球大气微塑料浓度持续上升的趋势,为新污染物治理和生态环境标准制定提供了重要科学依据。

哈尔滨工业大学 刘鹏

作题为 “DFT-assisted machine learning for polyester membrane design in textile wastewater recovery applications” 的报告。研究以 “DFT 描述符—机器学习建模—工艺优化” 为核心,整合数据构建模型,选择 XGBoost 算法明确参数影响机制,从 8000 种候选物中筛选出高性能单体,研发出高渗透、高染料截留的聚酯膜,实现染料与盐的高效分离回收,为纺织废水资源化提供技术支撑,展现出广阔的工程应用前景。

浙江大学 高雨晨

作题为 “基于深度学习的新污染物胎盘屏障渗透性预测”的报告。研究整合文献数据构建含 1098 个化合物的数据集,结合GCN与 DNN 构建 Multi-Fusion 模型(AUC 达 0.960),可识别出卤代(尤其含氟)关键警示子结构。研究还开发 PBScreen 在线工具支持化合物渗透性高通量预测,延伸出 DART-Predictor 毒性预测模型,为新污染物生殖发育风险管控提供技术支撑。

上海交通大学 童璐

作题为“地区结构因素在塑造中国家庭碳足迹中的主导作用”的报告。研究发现,中国家庭碳足迹存在显著的地理异质性,各省份人均年排放量差异巨大,故创新地采用CatBoost模型与SHAP解释性分析,首次量化揭示出影响家庭碳排放的重要因素(气候意识、收入水平、支付环保意愿)。研究主张中国的减排政策应优先通过公共教育和信息传播提升全民气候意识,并针对不同地区的状况,制定精准、差异化的干预策略,从而更有效推动家庭层面低碳转型。

复旦大学 时长志

作题为“基于机器学习和多层分子网络辅助的芬太尼类化合物质谱非靶向识别”的报告。本研究针对日益严峻的芬太尼滥用危机,提出一种融合机器学习与多层分子网络的非靶向质谱分析新方法,成功从体外代谢实验中识别出多个此前未报道的芬太尼类代谢物,并通过污水流行病学分析验证其实际存在。研究实现了对芬太尼类物质的精准识别与标志物发现,为毒情监测、精准管控和公共卫生风险评估提供了技术支撑与科学依据。

北京大学 李嘉诚

作题为“一种用于河流水质短期与长期预测的指数分解多尺度混合自适应模型”的报告。本研究提出了一种名为Ada-MixLSTM的新型深度学习模型,旨在解决因人为污染和极端天气导致的水质剧烈波动和预测不稳定的问题。该模型的短期和长期预测结果显著优于多个基线模型,且通过KS检验,具有良好的鲁棒性与可解释性。研究还指出,单一变量预测精度较低,未来需引入外部变量以提升多元预测能力,为水质预警与政策制定提供更可靠依据。

复旦大学 杨宜男

作题为“城市化驱动的人口迁移放大了洪水暴露风险”的报告。本研究基于多种机器学习算法,综合评估并绘制了中国潜在洪水淹没区(PFIA)地图。该成果挑战了以气候适应为主的传统防洪思路,强有力论证了将抗洪韧性融入城市与区域空间规划,通过主动调控发展模式,是更高效、更具成本效益的减灾核心策略。

04

颁奖仪式

汇报答辩后,评审老师们进行打分,评选出一、二、三等奖,由俞汉青院士宣读获奖名单(文后附获奖名单)。俞汉青院士、王琳主任、张晓清书记分别为获奖同学颁发荣誉证书,并合影留念。

左右滑动查看图片

05

青年学子圆桌会议

下午,本届论坛青年学子圆桌会议在林太珏环境楼 1015 会议室举行,由环境科学与工程系陈雅欣青年研究员主持讨论。同学们就自己的研究方向和擅长领域展开了充分的讨论与交流。

左右滑动查看图片

左右滑动查看图片

首届复旦大学“未来·环境科学”学生学术论坛充分展现了环境学科蓬勃发展的创新活力与无限潜力,为高校环境领域青年学子学术交流提供了新的平台,为可持续发展国家区域需求提供了新思路。希望同学们将论坛的收获转化为前进动力,在学术科研道路上继续勇毅前行,共同谱写环境科学更加辉煌的篇章!

参与论坛的师生在林太珏环境楼前合影留念