大气气液界面作为地球系统中最重要的反应边界之一,其独特的物理化学性质正日益受到科学界关注。在这一微观尺度的界面上,自由基、离子等活性物种展现出与体相溶液截然不同的行为特征——它们的浓度分布、反应活性乃至寿命都可能发生显著改变。然而,作为最强还原剂之一的水合电子(e_(aq)⁻)在气液界面的行为机制仍是一个未被充分探索的科学谜题,特别是其在界面环境中的稳定性、反应选择性等关键问题亟待解答。

近日,复旦大学环境科学与工程系张立武教授团队在这一前沿领域取得重要突破。团队创新性地利用微液滴气液界面的独特环境,首次系统揭示了水合电子在强界面电场(10⁹ V·m⁻¹)作用下的异常行为。研究发现,当工业废气副产物亚硫酸盐(SO₃²⁻)在微液滴界面产生水合电子时,界面强电场不仅显著延长了水合电子的寿命,更实现了对CO₂还原反应路径的精准调控。通过机器学习识别出液滴尺寸为决定产率和选择性的关键因素,最终实现了近99%的甲醇选择性,体系性能较传统体相提升数个数量级,为理解和利用气液界面化学开辟了新途径。

研究亮点

水合电子(e_(aq)⁻)作为化学中最强的还原剂之一,其在气液界面的行为机制一直是界面化学研究的核心难题。该研究以CO₂还原作为探针反应,系统揭示了微液滴界面环境对水合电子行为的调控机制,取得了突破性进展:

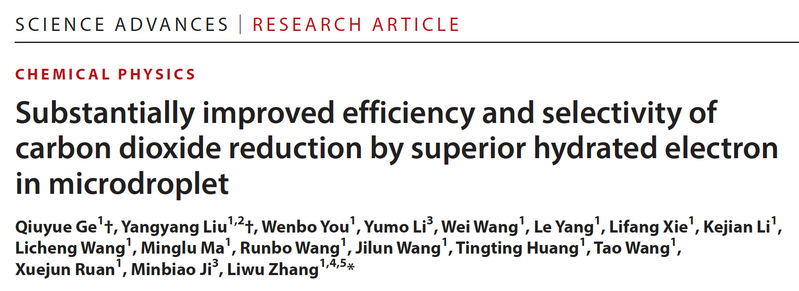

界面电场对水合电子反应性的调控:研究发现,当体系从体相溶液转变为半径小于10 μm的微液滴时,气液界面形成的10⁹ V·m⁻¹强电场从根本上改变了水合电子的反应行为。以CO₂还原为探针,发现界面水合电子倾向于进行多电子转移过程,产物从体相中的甲酸(两电子产物)转变为甲醇(六电子产物,选择性高达99%)。这一发现首次证明了界面电场可作为水合电子反应路径的分子开关。

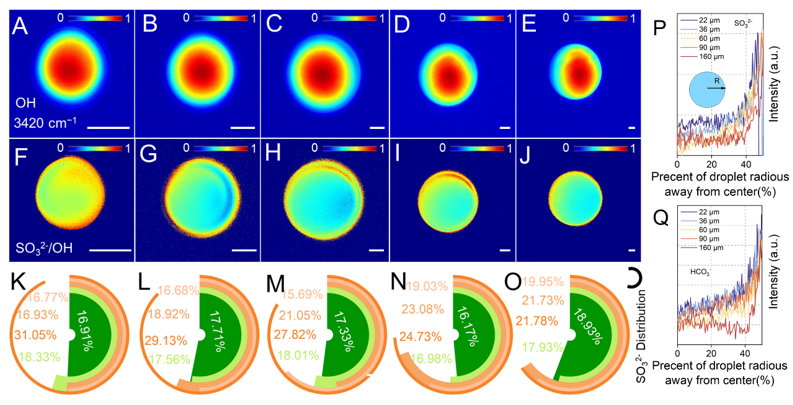

水合电子界面富集机制的定量解析:通过机器学习分析,研究确认液滴尺寸是影响水合电子界面行为的核心参数。结合受激拉曼光谱技术,首次实现了对水合电子前体(亚硫酸根)在不同尺寸液滴中空间分布的可视化表征,发现小粒径液滴中亚硫酸根在界面的富集程度显著增强,为水合电子的界面生成提供了有利条件。

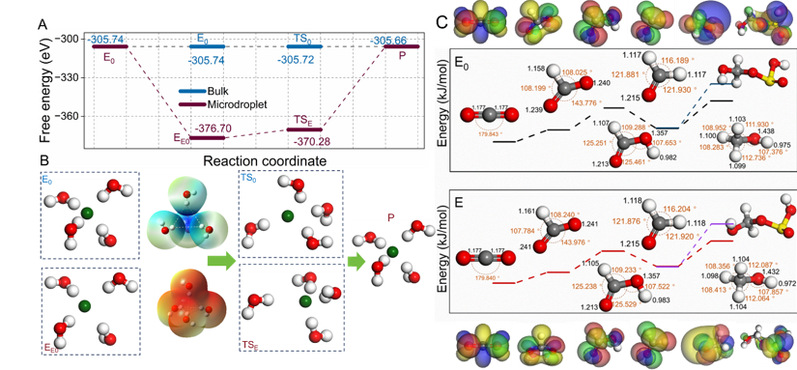

界面强电场延长水合电子寿命的机制:通过纳秒瞬态吸收光谱(NTAS)结合密度泛函理论(DFT)计算,研究团队量化了微液滴界面电场强度(高达75 MV·cm⁻¹),并首次证明该强电场能够显著稳定水合电子,延长其寿命。理论计算揭示,界面电场通过改变水分子的取向和氢键网络,创造了有利于水合电子存在的微环境,这为理解水合电子在大气液滴、云滴等自然界面体系中的行为提供了关键见解。

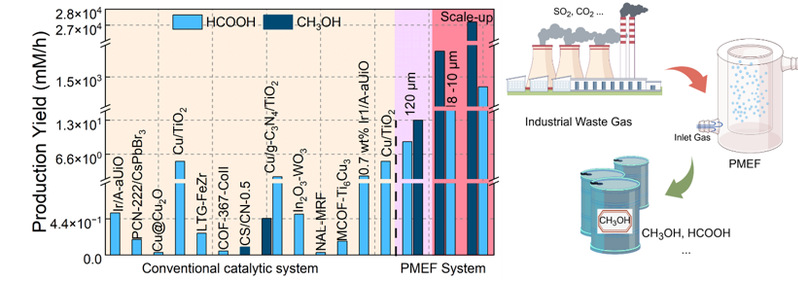

水合电子界面化学的普适性验证:研究不仅限于单一反应体系,通过系统变换反应条件和底物,证明了界面水合电子独特行为的普适性。在连续微液滴流实验中,水合电子介导的反应效率较体相提高144-628倍,展示了界面化学在实际应用中的巨大潜力。

图1 (A) PMEF与体相反应对比(B)不同尺寸的PMEF主要产物和选择性(C)产物选择性主导作用的各因素计算结果

图2 (A-E) 不同尺寸微液滴(直径22、36、60、90、160 μm)中水分子的二维SRS强度图(OH振动模式)比例尺 = 10 μm; (F-J) Na2SO3的归一化浓度分布; (K-O) 五个同心区域内Na2SO3含量分布的量化饼图; (P) 不同尺寸微液滴中Na2SO3和(Q) NaHCO3的径向离子浓度分布

图3 (A) 水合电子(eaq⁻)解离的自由能变化 (B) 量子化学计算得到的优化几何构型与反应 (C) CO2还原反应路径的能量变化和HUMO、LUMO轨道

图4 PMEF系统与既往体相溶液中HCOOH和CH3OH产率的对比; 利用PMEF系统将工业废气CO2与SO2转化为碳氢燃料的系统构想

总结与展望

该成果首次系统揭示了水合电子在气液界面的异常行为,不仅深化了对界面化学基本规律的认识,也为理解大气化学过程、云滴化学反应等自然现象提供了新视角。水合电子作为自然界和人工体系中普遍存在的活性物种,其界面行为的阐明对于发展新型界面催化技术、理解生命起源中的界面化学过程等都具有重要意义。这项研究表明,气液界面不仅是物质交换的边界,更是调控化学反应的反应器,为未来开发基于界面化学的新技术提供了理论基础。

论文信息

论文第一作者为葛秋月博士(现复旦大学环境科学与工程系博士后,主持国家自然科学基金委青年学生基础研究项目博士生专项)和刘阳养博士(现弗吉尼亚理工大学博士后),张立武教授为论文通讯作者。研究得到了国家自然科学基金和上海市自然科学基金的资助。

Title:Substantially improved efficiency and selectivity of carbon dioxide reduction by superior hydrated electron in microdroplet

Authors: Qiuyue Ge,# Yangyang Liu,# Wenbo You, Yumo Li, et al.

Corresponding Author: Liwu Zhang (zhanglw@fudan.edu.cn)

Journal: Science Advances

DOI: 10.1126/sciadv.adx5714