近日,复旦大学环境科学与工程系张立武课题组在化学反应选择性调控领域取得重要进展。该团队的研究表明,水微滴的气-液界面所固有的强电场能够作为一种有效的外部控制参数,精准引导化学反应的路径,从而解决合成化学中的选择性难题。该成果近日以“Strong Electric Fields on Water Microdroplets Enable Near-Unity Selectivity in H₂O₂ Photosynthesis”为题发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。

该研究的思路源于团队在微观界面化学领域的系统性工作。大气中的云、雾等气溶胶包含了海量的微液滴,其界面展现出与体相溶液迥异的物理化学特性。团队先前的基础研究已证实,这些界面存在着显著的pH梯度和高达~10⁸ V/m的强电场,并能有效促进电荷分离和加速化学反应。基于这些发现,团队提出了一个核心科学假说:界面电场除了加速反应外,是否还能通过差异化地影响不同反应路径的能垒,从而实现对最终产物的“选择”?

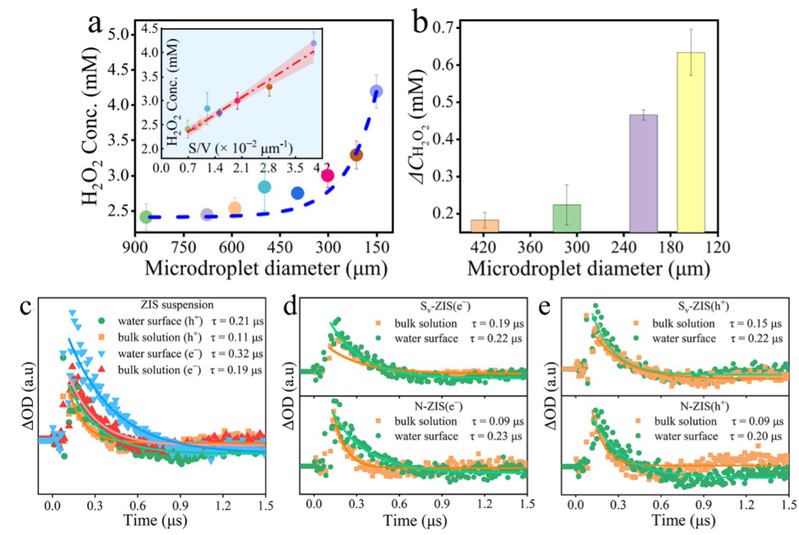

为验证这一假说,团队将其应用于一个充满挑战的合成体系:利用光能驱动从水和氧气合成过氧化氢(H₂O₂)。该过程的实用化长期受制于一个关键瓶颈——目标反应始终面临着竞争性析氢副反应的干扰,导致产物选择性低下。研究中,团队以一种在常规条件下主要产氢的反应体系为例,将其反应环境从传统的体相溶液切换至微液滴中。结果显示,该系统的催化行为发生了根本性转变:析氢反应被完全抑制,而H₂O₂的产物选择性提升至近100%,同时其生成速率相较于体相体系提高了约两个数量级。实验观察到H₂O₂产率与微滴比表面积呈精确的线性关系,证实了这一高效、高选择性的过程完全由界面主导。

图1: (a) 不同尺寸微滴中的光化学H2O2产量及其与比表面积(S/V)的关系; (b) 空气环境下不同尺寸微滴中H2O2浓度变化(初始H₂O₂浓度4 mM, TEOA 20 mM); (c-e)不同区域光生电子与空穴的纳秒瞬态吸收光谱(NTAS),其结果表明气液界面强电场能够促进光生载流子分离。

该研究通过光谱学表征与理论计算,揭示了界面电场实现选择性调控的双重机制。首先,强电场促进了材料中光生电荷载流子的有效分离,为反应活性的提升奠定了基础。更为关键的是,电场重塑了反应的能量路径:它显著降低了生成H₂O₂的反应能垒,同时大幅抬高了析氢副反应的能垒。这种动力学上的“门控效应”精准地关闭了非目标反应通道,从而实现了超高的产物选择性。这项工作不仅为绿色合成H₂O₂提供了新范式,更重要的是,它确立了通过“微环境工程”调控反应选择性的普适性原理,为解决二氧化碳还原、氮气固定等其他重大化学转化中的选择性难题提供了全新的理论视角和策略。

【论文信息】

论文第一作者为李克俭博士(现美国密歇根大学博士后)和博士生尤文博,张立武教授为论文通讯作者。研究得到了国家自然科学基金的资助。

Title: Strong Electric Fields on Water Microdroplets Enable Near-Unity Selectivity in H₂O₂ Photosynthesis

Authors: Kejian Li,# Wenbo You,# Yucheng Zhu, Wei Wang, et al.

Corresponding Author: Liwu Zhang (zhanglw@fudan.edu.cn)

Journal: Journal of the American Chemical Society

DOI: 10.1021/jacs.5c06077

供稿:张立武课题组