第一作者:陈昀芊、舒蒋斌 通讯作者:Christian George;陈建民 2025-09-24

近日,我系陈建民教授课题组在Environmental Science & Technology期刊上发表题为“Size Distribution of Micro-/Nanoplastic Particles and Their Chemical Speciation in the Atmosphere of Shanghai, China”的研究型论文,并被选为封面文章(front cover)。

本研究发现在亚微米级塑料颗粒在上海大气中占主导地位,其中纳米颗粒质量占36.3%,数量占99.97%,人体肺部累积量达到171.3 ng/h,主要是PE、PVC和PS。

该论文以期刊封面发表:

图 1. ES&T封面

在该团队之前的论文里(https://doi.org/10.1021/acs.est.3c06832),采集了上海市连续的98个样品,发现,在PM2.5中,微纳米塑料的占比很高,其质量浓度达到5.6μg/m³。强调了空气里存在大量微纳米塑料颗粒的问题。

在已知空气里存在大量微塑料颗粒的情况下,本研究进一步深入,对不同粒径上微纳米塑料的化学组成和质量分布进行深入探讨,在253个冬季大气样品中,通过 11 级粒径分级采样(0.056-18μm)和热裂解气质联用技术,揭开了不同粒径塑料颗粒的化学组成与健康风险。

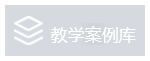

图 2. 大气中微纳米塑料的时间序列和频率

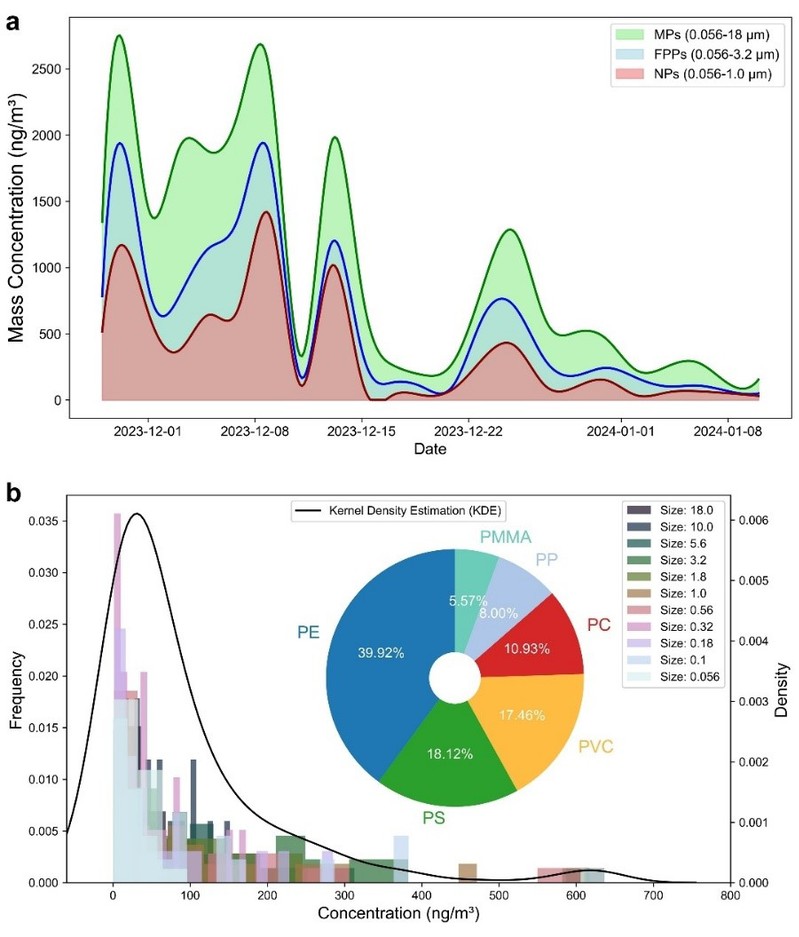

一、纳米颗粒:数量占绝对主导,质量占比超 1/3

• 纳米塑料(≤1μm)在大气研究中较少。在本研究中发现:纳米塑料占大气微塑料质量浓度的 36.3%。且其数量浓度达 99.97%,是微米级颗粒的 3055 倍。这意味着空气中悬浮着数千万的塑料颗粒里,每万颗里只有 3 颗是微米级,其余全是危害更大的纳米级颗粒。

• 尺寸对比:本研究中纳米塑料从56 纳米(0.056μm)开始就大量被发现于颗粒物中,该尺寸约为头发丝直径的千分之一,可轻松穿过肺泡膜进入血液,随循环系统抵达心脏、肝脏等器官。

图 3. 不同粒径的微塑料浓度 (a) 质量浓度箱线图和 (b) 粒径范围内的数量浓度

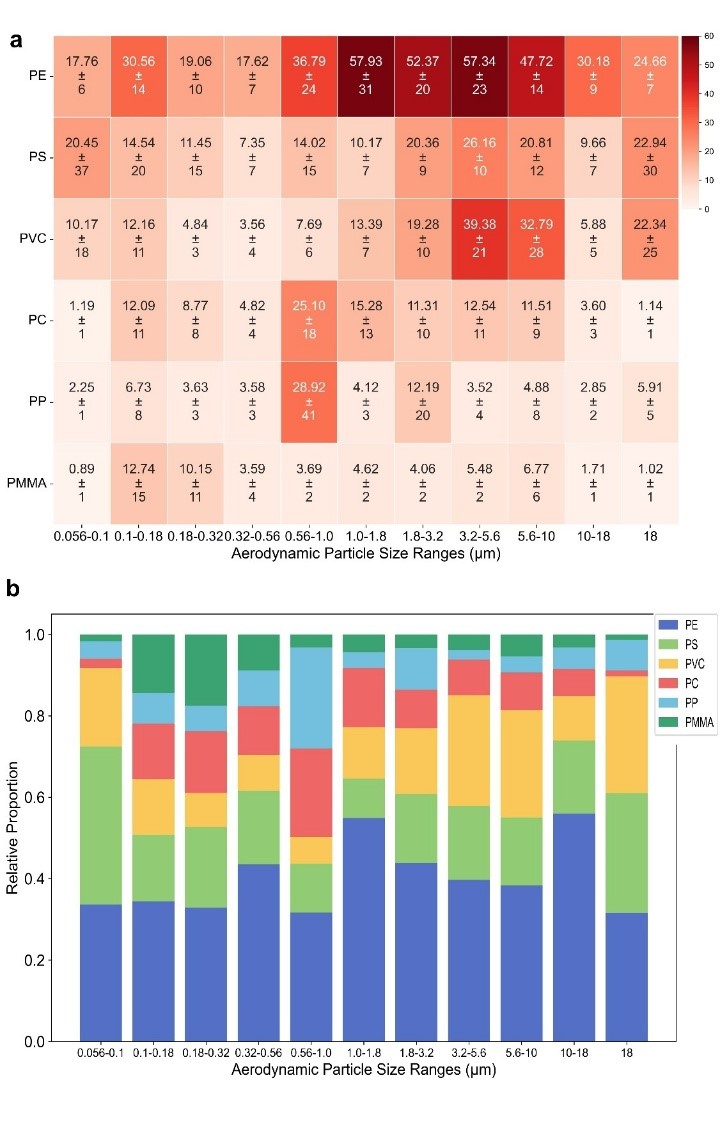

二、化学组成大不同:粒径越小,危险塑料比例越高

• PE 的 统治:聚乙烯(PE)仍是大气塑料的 主力军,占总质量的 40%,这与其作为全球产量最高塑料(年均超 1 亿吨)的地位吻合。但值得警惕的是,在1-5.6μm 的中等粒径颗粒中,PE 占比超 50%,而在纳米级颗粒中,PE 占比骤降至 20%-35%。

• 危险塑料的纳米渗透:

o 聚苯乙烯(PS):在 0.056-0.1μm 的超纳米颗粒中占比超40%,这类曾用于泡沫餐盒的塑料易在大气中破碎成超细颗粒,其降解产物苯乙烯具有神经毒性。

o 聚氯乙烯(PVC):其降解会释放二噁英等剧毒物质,且在肺部沉积量(35.10 ng/h)超过 PS,位列第二。

o 聚碳酸酯(PC)与聚丙烯(PP):在 0.56-1μm 的纳米颗粒中占比超 20%,前者可能释放双酚 A 干扰内分泌,后者因高比表面积易吸附重金属和持久性有机污染物。

图 4. 不同粒径塑料成分的多样性

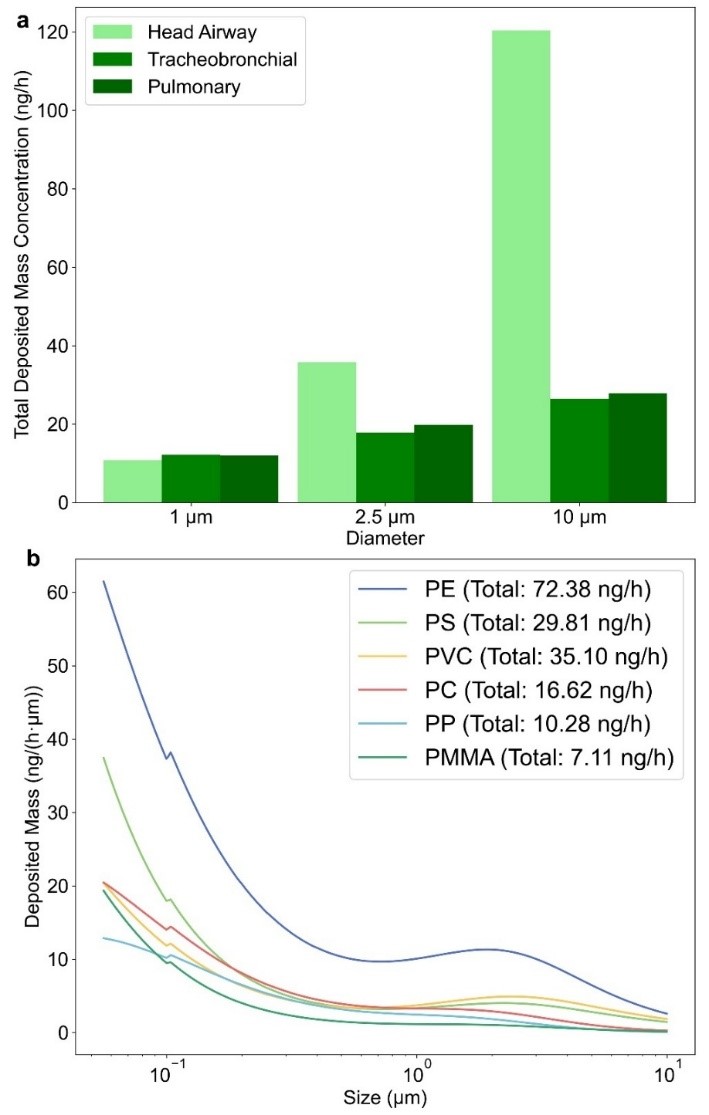

三、肺部沉积风险:纳米颗粒 直达深处,累积量超预期

通过呼吸沉积模型发现,上海冬季大气中的塑料颗粒在人体呼吸道的沉积呈现显著粒径依赖性:

• 头部气道(鼻腔 / 咽喉):主要拦截 10μm颗粒,这些颗粒更难沉积深入人体,因此危害更小。同时,这些大塑料颗粒在空气中远不如纳米塑料颗粒的数量多。

• 支气管与肺部:在肺部沉积量达 171.3 ng/h,主要由0.056-1μm 的纳米塑料颗粒贡献。种类上主要为 PE、PVC、PS 。

图 5. 人体呼吸道沉积物与颗粒直径的关系

从海洋到陆地,从土壤到空气,塑料污染已形成“立体包围”。本次研究揭示,在繁华都市的晴空下,每一口呼吸都可能伴随数千颗纳米塑料的入侵。这些看不见的颗粒,有着复杂的化学组成与粒径效应,悄然威胁着人类健康。

正如论文作者指出:当我们谈论空气质量时,不能再只盯着 PM2.5 的质量浓度,更要关注其中 ' 塑料成分 '—— 那是打开环境大气分析新维度的关键。

【延伸阅读】查看团队2024年研究:PM2.5 中高浓度的微纳米塑料(https://doi.org/10.1021/acs.est.3c06832)。

论文信息:Chen, Y.; Shu, J.; Li, C.; Ye, X.; Li, Q.; George, C.; Chen, J. Size Distribution of Micro-/Nanoplastic Particles and Their Chemical Speciation in the Atmosphere of Shanghai, China. Environ. Sci. Technol. 2025, 59 (25), 12833–12842.

论文原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c03278.

供稿:陈建民教授团队

审核:张立武