固定源排放的颗粒物是大气污染的最重要来源之一。2013年以来,随着我国大气污染防治行动计划的深入推进,固定源普遍安装了除尘器等高效污染控制设施(APCD),一次颗粒物的排放量在2013–2020年间锐减了49.8%。现有APCD主要针对燃烧或工艺过程直接排放的、可在高温下被滤膜捕获的可过滤颗粒物(FPM),而对在烟道内以气态形式存在、在烟道外降温凝结形成的可凝结颗粒物(CPM)的脱除效率普遍较低。随着FPM排放持续下降,CPM在总颗粒物(FPM+CPM)排放中的贡献日益凸显。然而,目前主流大气排放清单尚未系统纳入CPM,制约了针对固定源的精准减排策略的制定与实施。

为了填补这一空白,我系大气环境健康团队联合中国环科院、中国环境监测总站和清华大学,对我国典型工业排放源开展了现场观测与化学分析。揭示出在实施严格大气污染物排放标准后,工业源排放的CPM在总颗粒物中的相对贡献呈现显著上升趋势,并阐明APCD对其调控机制,其中控制氨气逃逸及有机组分是实现CPM有效减排的重要方向。该成果以“Increasing Contribution of Condensable Particulate Matter from Stationary Combustion Sources under Strict Control Standards in China”为题,发表于国际知名地学期刊Geophysical Research Letters。

论文导读

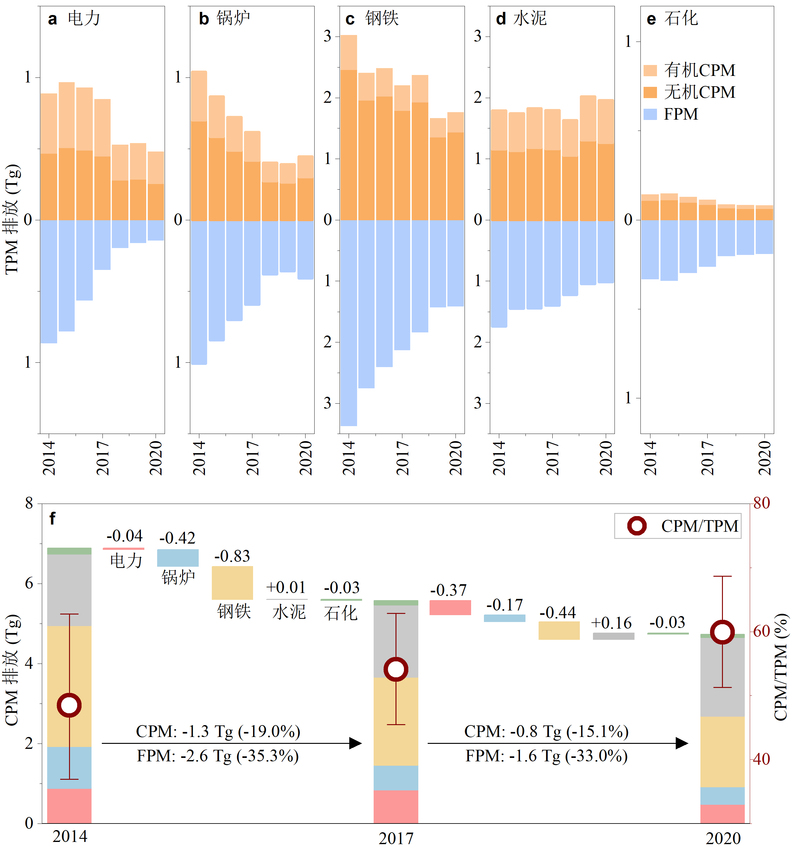

研究团队通过对全国148个典型燃煤电厂、工业锅炉、钢铁、水泥与石化厂的CPM进行实地采集与实验室化学分析,获得可靠的 CPM与FPM排放比率数据。将该比率耦合至中国颗粒物排放清单中,估算得到2014–2020年我国工业源CPM排放动态变化。结果显示,在此期间,CPM在固定源颗粒物排放中的占比从48.5%上升至59.9%(图1),已成为颗粒物主导组分。2014–2017年CPM排放量下降19.0%,2017–2020年进一步下降15.1%。值得注意的是,2017年后CPM减排幅度明显放缓,主要源于为实现超低排放而加速部署的多种APCD。尽管这些设备可部分脱除CPM,但SCR/SNCR脱硝、氨法湿式脱硫、活性焦脱硫等工艺在运行中,易排放NH3、SO3等关键前体物,反而削弱了对CPM的减排效果。

图1:2014–2020年期间我国固定燃烧源排放的一次颗粒物质量变化。(a–e) 电力、工业锅炉、钢铁、水泥以及石化部门排放的可凝结颗粒物(CPM),包括有机以及无机组分以及可过滤颗粒物(FPM)变化;(f) CPM排放量变化的来源贡献以及CPM在TPM中占比变化

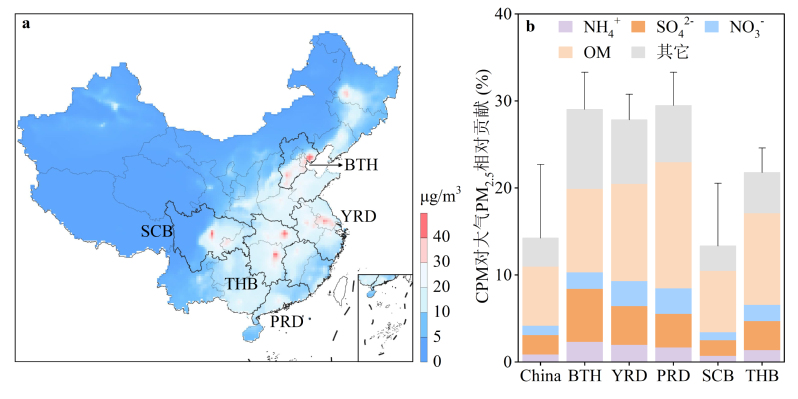

将CPM排放输入大气化学传输模型进行模拟,结果表明,在2019年1月,CPM对全国PM2.5浓度的贡献达到14.5±8.5%,在京津冀、长三角和珠三角等重点区域,CPM的贡献比例更是高达30%(图2)。在CPM化学组分中,铵盐、硫酸盐、硝酸盐与有机物是主要贡献者。其中,脱硝过程中的氨逃逸是CPM中铵盐的重要来源,尤其在水泥行业排放中表现突出。而钢铁和燃煤行业则主导了CPM相关硫酸盐组分的生成。研究进一步预测,若维持现有控制策略,到2030年,CPM在固定源颗粒物排放中的占比将攀升至76%,凸显其作为未来大气治理关键对象的紧迫性。

图2:2019年1月我国固定源排放可凝结颗粒物(CPM)对大气PM2.5贡献。(a) CPM排放贡献的PM2.5浓度分布;(b) 重点区域CPM排放对PM2.5浓度贡献率,涵盖京津冀(BTH)、长三角(YRD)、珠三角(PRD)、川渝盆地(SCB)及两湖盆地(THB)。CPM组分包括铵盐(NH4+)、硫酸盐(SO42-)、硝酸盐(NO3-)、有机物(OM)及其他组分(其它)

本研究不仅为理解我国大气复合污染的形成机制提供了新的科学视角,也为未来修订排放标准和完善污染控制策略提供了关键依据。研究结果表明,控制主要前体气体(尤其是NH3和SO3等无机组分)的排放,是有效抑制CPM生成的重要途径。在控制NH3排放方面,可通过优化脱硫溶液酸度(适用于氨法湿式脱硫)以及精确调控NH3与NOx的摩尔比(适用于SNCR脱硝)等技术手段,有效抑制过量氨逃逸。CPM中的硫酸盐主要来源于燃烧过程及SCR脱硝催化剂作用下SO3和气态硫酸的转化。因此,建议从源头推广清洁燃料(如天然气)替代高硫煤,并在末端采用湿式电除尘或低温电除尘技术以提高SO3的捕集效率。针对有机组分占比较高的CPM,亟需研发可协同脱除NOx与有机CPM的新型SCR技术,实现多污染物一体化控制。

论文共同第一作者为博士生苏逸与陈源正,通讯作者为李庆教授。本研究得到中华人民共和国科学技术部(2022YFC3700501)与国家自然科学基金委员会基金项目(22406026,U22A20405)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2025GL117794

研究团队关于工业烟羽及其控制技术的拓展阅读:

固定源排放烟羽中硫酸盐爆发性增长的实测证据:https://doi.org/10.1029/2020GL092071

开发出首套可凝结颗粒物在线监测系统:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128221

烟羽酸度对颗粒物毒性的调控机制:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c00929

烟气脱硫系统对可凝结颗粒物组分的调控:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137527

工业源烟羽排放对大气硫酸盐浓度的贡献:https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101320

研究团队率先在国际上开发出了CPM在线监测设备,并实现了产业化。