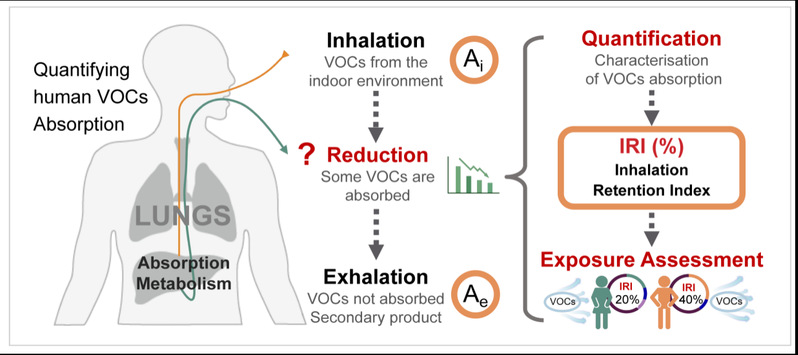

近日,我系李想教授课题组在 Environmental Science & Technology 发表研究论文 “Advanced Breathomics Reveals Human Absorption of Exogenous Volatile Organic Compounds”。本研究首创性提出“吸入滞留指数(Inhalation Retention Index, IRI)”,通过分析人呼出气体,量化了人体对环境VOCs(挥发性有机物)的吸收,填补了一个关键的数据空白,并为吸入暴露和人体吸收提供了新的见解。

空气污染已成为全球主要健康威胁之一,其中VOCs广泛存在于室内外空气中,包括烷烃、芳香烃、醛酮类及卤代烃等数千种化合物。传统健康风险评估普遍假定吸入VOCs在人体内完全吸收(90%–100%),然而实际情况中,VOCs在肺泡气体交换、组织分布和代谢清除过程中存在明显差异,这可能导致内暴露量和健康风险的高估。呼气组学作为一种无创、可动态捕捉人体代谢特征的前沿技术,能够直接表征个体对外源化合物的真实暴露。基于呼气组学的视角来量化人体对空气污染物的真实吸收水平,有望弥补传统暴露评估中的关键数据缺口,从而为更精准的环境健康风险评估奠定基础。

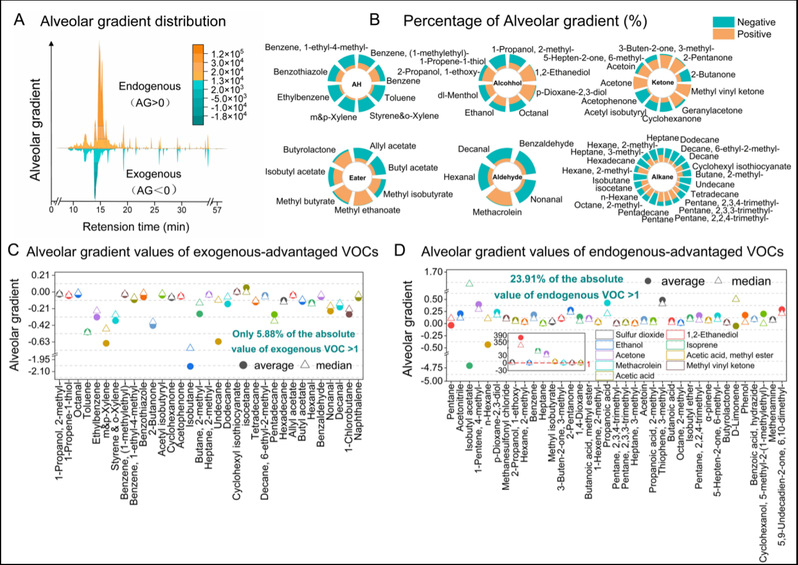

课题组在本研究中以103名志愿者为对象,采用双维气相色谱-飞行质谱呼气组学平台,在典型低暴露室内环境下同步采集受试者呼气与环境空气样本。研究团队结合肺泡梯度方法,创新性地提出了IRI这一指标,用于表征外源VOCs在真实呼吸暴露下的实际吸收比例。结果显示,共识别107种呼气VOCs,其中33种表现为环境优势型,主要包括烷烃、芳香烃和醛类(图1)。外源VOCs的实际吸收率差异显著,IRI范围为27.05%~70.53%,远低于传统健康风险评估假设值。异丁烷、1-氯丁烷和十六烷表现出最高吸收率,而苯甲醛吸收率最低。这一发现首次用实证数据量化了多类VOCs在低剂量暴露情景下的真实吸收水平。通过引入IRI指数,研究揭示了分子量、职业类别和环境浓度等因素都会显著影响吸收水平(p < 0.001)。例如,学生与教师群体的IRI显著高于其他职业人群,反映了长期处于室内环境的潜在健康风险。

图 1. 通过肺泡梯度识别室内暴露的挥发性有机化合物(VOCs)。(A) 差减色谱图展示了典型健康受试者肺泡梯度的概念示意图。x 轴:中等极性主色谱柱上的保留时间(分钟);y 轴:峰的相对丰度。(B) 主要六类 VOCs(检出率 >80%)的正、负肺泡梯度百分比。(C) 33 种外源优势化合物的肺泡梯度分布。(D) 46 种内源优势化合物的肺泡梯度分布。

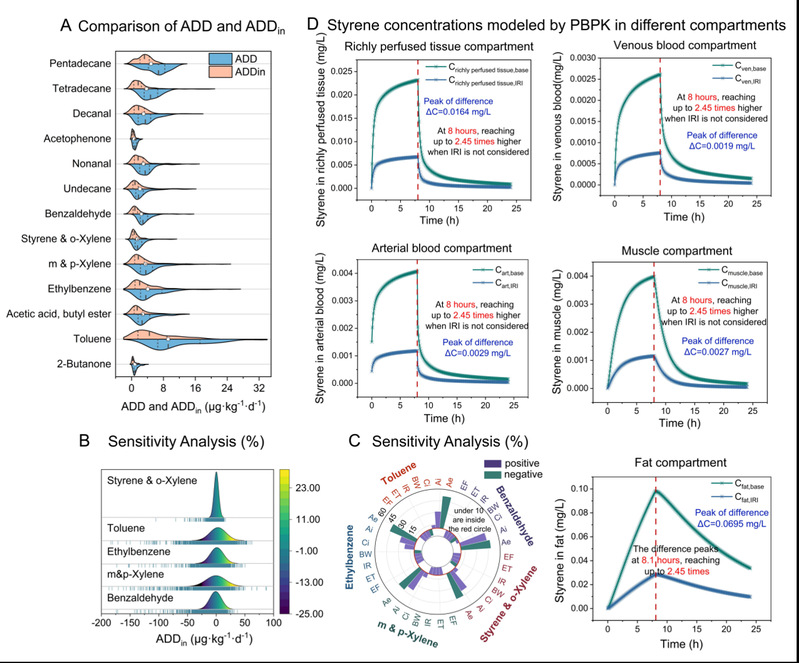

在吸收机制和风险评估方面,本研究进一步整合了蒙特卡洛模拟与生理学基础药代动力学(PBPK)模型,定量分析呼吸吸收因子对健康风险评估的影响(图2)。结果显示,如果忽略IRI,人体实际内暴露水平会被高估50-70%,而部分污染物的预测峰值浓度甚至被高估2.45倍。这一发现强调了将IRI纳入风险评估的必要性,为未来的空气污染健康管理提供了更加精准的科学依据。有效纠正了慢性低剂量暴露情景下的健康风险评估偏差。这一方法不仅提高了吸入暴露量化的准确性,也为复杂混合空气污染物的个体化健康风险管理提供了科学依据。

图 2. 将 IRI 融入蒙特卡洛模拟。(A) 实验所得 ADD 与 ADDin 的对比。(B) 基于蒙特卡洛方法(迭代 10000 次)预测的 ADDin 概率分布。(C) 蒙特卡洛模型参数的敏感性分析。(D) 基于 PBPK 模型模拟的苯乙烯在不同组织区室(高灌注组织、静脉血、动脉血、肌肉和脂肪)中的浓度分布。

本研究首次在群体水平上定量揭示了外源VOCs在人体呼吸吸入过程中的真实吸收特征,强调了个体差异、分子性质及环境浓度在吸收动力学中的重要作用。这一方法学突破为环境暴露科学、毒代动力学研究和公共健康风险评估建立了新的连接,也拓展了呼吸组学在环境科学与公共健康中的应用前景,为未来开展跨人群的个体化风险管理奠定了基础。

论文第一作者为我系博士研究生黄玥润和岑郑楠,通讯作者为李想教授。项目获得国家自然科学基金(22276038, 22476023)、复旦大学AI for Science基金(FudanX24AI026)以及Agilent科研基金(4956)等支持。

论文信息:Huang, Y., Z. Cen, W. Wang, et al., Advanced Breathomics Reveals Human Absorption of Exogenous Volatile Organic Compounds. Environ Sci Technol, 2025. 10.1021/acs.est.5c01777

论文原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c01777

供稿:李想教授团队

审核:张立武