近日,我系李丹教授课题组在Environmental Science & Technology上发表论文“Unveiling Phase-Dependent Genotoxicity of Organic Pollutants in Gaseous and Aqueous Forms”。文章首次系统揭示了典型有机污染物在气态与液态下遗传毒性的差异特征,强调了毒性评价中考虑污染物真实暴露形态的重要性。

空气污染是全球第四大死亡风险因素,空气中存在超万种气相有机污染物(GOPs),其中多数具有遗传毒性和致癌性。现行监管体系主要依赖液相毒性数据评估风险,但人体实际暴露以气相吸入为主(占比超90%)。传统采样方法将气相污染物转移至液相时,会引发分子构型改变或副反应,导致毒性评估失真。因此,亟需在真实暴露相态下直接评估污染物毒性。本研究以典型有机氧化剂TBHP和突变剂DES为代表,依托前期开发的自组装被动定植水凝胶(SAPCH)技术,靶向29个参与遗传毒性和氧化应激途径的基因,以观察TBHP和DES的相位依赖性遗传毒性差异和联合效应。同时,结合密度泛函理论计算与分子跨膜模拟技术,揭示相态依赖的毒性机制。这些发现对于了解GOPs的真正毒性作用和制定有效的空气质量管理策略至关重要。

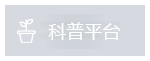

图1. TBHP 和 DES 在气相和水相中的不同遗传毒性。(a) 气态 TBHP、(b) 水性 TBHP、(c) 气态 DES 和 (d) 水性 DES 中所有遗传毒性途径相关基因的热图。

TBHP作为有机氧化剂,在气相和水相中表现出显著不同的毒性机制。水相中,TBHP更易电离产生OH·,并借助丰富的电子/质子转移通道增强自由基活性,因此水相TBHP诱导氧化应激能力更强。相比之下,气相TBHP尽管生成自由基的能力较弱,却诱导更强的遗传毒性。跨膜模拟显示,水相TBHP易转化为t-BuOH后穿膜,而气相TBHP可直接穿膜进入胞内,在细胞内再释放自由基,造成更直接的DNA损伤和胞内ROS积累。DES作为有机诱变剂,在气相和水相中也表现出显著不同的毒性机制。气态DES更稳定,保留完整烷基化分子结构,而水相DES则自发水解为甲醇和硫酸,导致烷基化潜能下降。因此,气态DES保留了更强的烷化剂特性,激活特有氧化应激通路,而水相DES则诱导额外的硫酸相关应激反应。在遗传毒性方面,气相和水相DES都能激活DNA甲基化修复通路,并进一步引发脱嘌呤、染色体碎片化及细胞分裂抑制。但气相DES的作用更强,其遗传毒性为水相的2.6倍,且诱导了更显著的DNA修复响应。

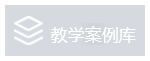

图2. TBHP和DES混合物在气相和水相中的遗传毒性。(a)DES和TBHP二元混合物在气相和水相中的遗传毒性热图。(b)DES、TBHP及其混合物在气相和水相中的UpsetR图,统计样本量:104。(c)DES、TBHP及其混合物对特定基因通路的最大诱导速率热图。混合物对三条重要基因通路(包括(d)ftsK、(e)recN、(f)recA和(g)ahpC)的浓度-诱导速率曲线、改进的CA和IA模型预测曲线。

尽管尚无文献报道TBHP与DES在气相或水相中发生自发反应,但实验和计算结果表明两者在水相中发生了更强的相互作用与毒性放大效应。在水相中,TBHP可稳定产生大量环境自由基,而水相环境也提供了极性效应、电子/质子转移通道和自由基传递等有利条件,从而增强自由基诱导的氧化应激。当TBHP与DES混合时,协同作用机制导致自由基生成与转化加剧,显著放大氧化应激响应。相反,在气相中,自由基的生成与传播受限,且分子间平均距离大,使得无论单独还是混合暴露,TBHP与DES诱导的氧化应激能力均弱于水相。在遗传毒性方面,尽管气态TBHP与DES本身具有较强遗传毒性诱导能力,但其混合后的遗传毒性并未增强。由于气相中分子作用力较弱,混合后产生的毒性效应趋于削弱,尤其在低浓度下更为明显。气象混合物仅表现出混合组分各自单独暴露时诱导的遗传毒性通路。相比之下,水态混合物不仅保留各自的毒性通路,还诱导了额外的遗传损伤响应,如SOS调节、DNA剪切和聚合修复。因此,TBHP与DES在水相中混合作用产生了协同放大效应,而在气相中则主要表现为保留型叠加。

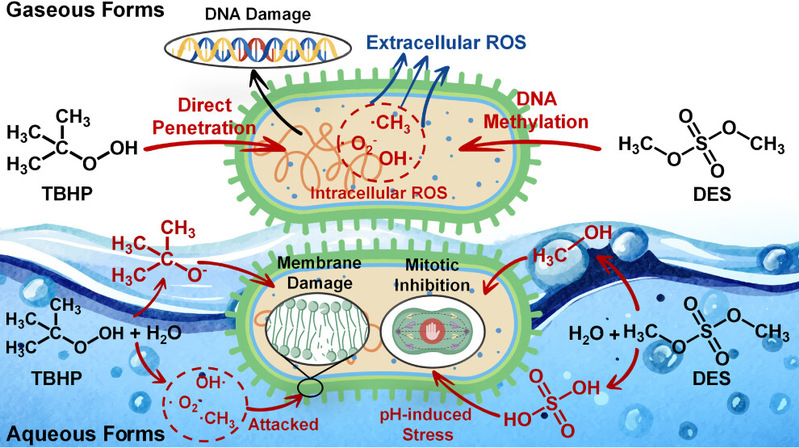

图3. TBHP、DES及其混合物在气相和水相中的计算化学分析。(a)气态TBHP、(b)TBHP溶液、(c)气态DES和(d)水相DES的平均局部电离能(ALIE)和局部电子附着能(LEAE)。(e)水相和(f)气相中混合物在最稳定相对三维位置下的电子跃迁和弱分子间相互作用能(WIE)的相应分子图。

在水相中,DES与TBHP之间表现出更复杂的长程耦合和电子转移相互作用,形成了显著的正向WIE(分子相互作用能量),支持二者在该环境下存在潜在的协同化学反应。特别是DES的甲基氢倾向于与TBHP的过氧基氧原子形成相互作用,促进DES的解离,并可能释放更多甲基自由基,从而加剧DNA甲基化。相比之下,气相中表现出负向WIE,反映出一定的分子排斥作用,且自由基生成途径受限,导致两者间缺乏有效的相互激发作用。因此,在水相中,DES与TBHP的混合诱导了显著的遗传毒性协同效应,而在气相中则表现为协同作用减弱甚至消失。尽管气态单体毒性更高,但其混合后的遗传毒性低于水相混合物。

本研究证实了两种具有代表性的气态有机污染物(GOPs)及其混合物在水相和气相中表现出显著的遗传毒性特征和强度差异,揭示了GOPs遗传毒性的相依赖性差异。鉴于真实空气中,GOPs是复杂的化学混合物,它们在气相中表现出复杂的相互作用模式。当GOPs转移到水相时,一些组分可能会发生反应,形成在气相中不会产生的次级产物。因此,空气污染物的实际毒性作用和健康风险可能与我们目前的理解和先前的研究有显著差异。由于接触空气污染物是人类最常见的接触形式,因此继续研究更多气态化学物质的真实毒性和健康影响至关重要。

论文第一作者为我系21级博士研究生杨硕,李丹教授为通讯作者,研究合作者包括我系方明亮教授、陈建民教授;香港理工大学金灵教授;美国康奈尔大学April Z. Gu教授等。该项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金优秀青年科学基金及面上项目的资助。

论文信息:Yang Shuo, Zhang Xiang, Jin Ling, et al. Unveiling Phase-Dependent Genotoxicity of Organic Pollutants in Gaseous and Aqueous Forms [J]. Environmental Science & Technology, 2025.

论文原文:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c01852

供稿:李丹教授课题组

审核:张立武