在全球塑料污染治理的背景下,可降解塑料被视为重要的替代方案。然而,聚乳酸等塑料在降解过程中可能产生大量低聚物,这些中间产物的生物毒性、环境行为及长期生态效应仍存在显著的研究空白。由于缺乏高效的检测方法和标准品,低聚物的环境风险评估与材料优化设计面临严峻挑战。针对这一问题,复旦大学环境科学与工程系、高分子科学系三位青年教师组成的研究团队展开跨学科的深度合作,探索可降解塑料低聚物的生化效应、环境行为与调控策略,为下一代塑料的智能设计和绿色替代提供科学支撑。

环境系方明亮教授团队发现,聚乳酸在模拟胃肠环境下可释放低聚物,这些分子能够与锌离子指结构域高亲和力结合,干扰基质金属蛋白酶的活性,从而可能影响肠道健康,提示可降解塑料的低聚物可能具有未被充分认识的生物效应,亟需建立更系统的环境风险评估方法(Nature Nanotechnology 2023)。但低聚物的研究面临一大瓶颈即缺乏高纯度的标准品,高分子系潘翔城教授团队开发的硼酯保护基精准合成策略,实现了低聚物的可控合成,为后续毒理学和环境行为研究提供了关键工具(Nature Communications 2021)。环境系王梓萌教授团队长期关注水土环境中非稳态和结合残留态新污染物的迁移转化规律,为塑料低聚物在真实环境中的归趋和效应研究提供了技术支持(Nature Geoscience 2023,复旦大学十大科技进展)。近期,该团队合作开发的“Oligomer-Finder”分析平台,结合液相色谱-高分辨质谱与非靶向数据挖掘技术,显著提升了低聚物在水体中的筛查能力(Nature Water 2025)。

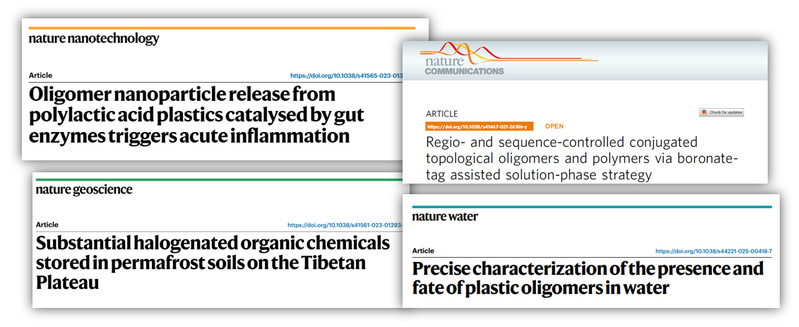

近日,该研究团队进一步攻克了土壤这一更为复杂的基质,建立了聚乳酸低聚物的精准检测方法,并初步揭示了其在土壤环境中的迁移转化规律,为后续研究低聚物的长期环境行为及生态风险奠定了重要基础。论文以“The analysis of polylactic acid oligomers and their fate in laboratory and agricultural soil”为题,发表于美国化学会杂志Environmental Science & Technology,方明亮、潘翔城、王梓萌为共同通讯作者。工作得到了国家重点研发计划、中科院先导项目、国家自然科学基金委优青项目、以及小米青年学者、仲英青年学者、安捷伦等方面的资助。论文第一作者杨婧、时长志现分别为复旦大学环境系硕士生、博士生,寡聚体的同位素标记得到南京大学江伟团队的支持。

该系列研究不仅揭示了可降解塑料低聚物的潜在风险,也为下一代环境友好材料的设计提供了科学依据。未来,团队计划进一步整合高分子化学、环境毒理学和地球化学等多学科方法,探索低聚物生成与降解的调控机制,结合人工智能辅助材料设计,并与快速消费品、包装和农业相关企业合作,共同推动更安全、更可持续的可降解塑料的绿色替代。

研究背景:解开OLAs研究困境

随着塑料产量的持续攀升,可降解塑料的市场规模不断扩大。2023年,全球可降解塑料产量达114万吨,预计到2028年其市场份额将超越传统石油基塑料,其中PLA占据可降解塑料市场43.6%的份额。尽管PLA具有易降解和低碳足迹等优势,但已有研究表明,其在降解过程中释放的OLAs可能具有毒性。

当前,对于OLAs在土壤中的存在情况及环境归宿的研究存在诸多困难。一方面,缺乏用于分析方法开发的代表性多标准品,现有研究使用的液相色谱高分辨率质谱(LC - HRMS)进行非靶向分析,难以准确测定OLAs的含量。另一方面,OLAs化学性质差异大,尚无有效方法从土壤中广泛提取的OLAs,并且土壤基质复杂,缺乏内标也增加了检测的难度。

研究亮点:多维度创新研究方法

针对上述问题,联合团队展开深入研究,通过一系列创新手段,取得了关键进展。

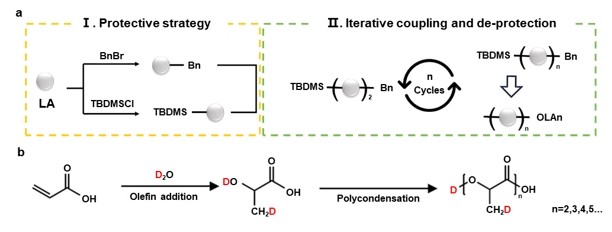

1. 合成标准品,奠定研究基础:团队成功合成7种纯度达95%的OLA标准品(聚合度分别为2、4、5、6、7、10和12)以及氘代OLAs(d - OLAs)作为内标。在合成过程中,采用保护、迭代偶联和脱保护策略,克服了合成纯化过程中链长难以控制的难题,为准确量化土壤中的OLAs提供了可靠的标准物质。

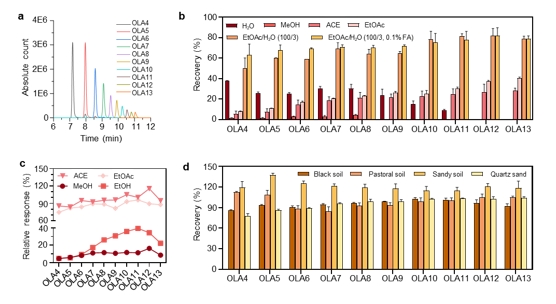

2.优化提取方法,提高检测精度:团队基于回收率优化了土壤中OLAs的提取溶剂,最终确定水饱和乙酸乙酯和0.1%甲酸的混合溶剂为最佳提取剂。该方法可对具有不同极性特征的一系列OLAs实现有效提取,显著提高提取效率,在不同土壤中的回收率经内标校正后可达77.74 - 137.39%,确保了后续检测结果的准确性。

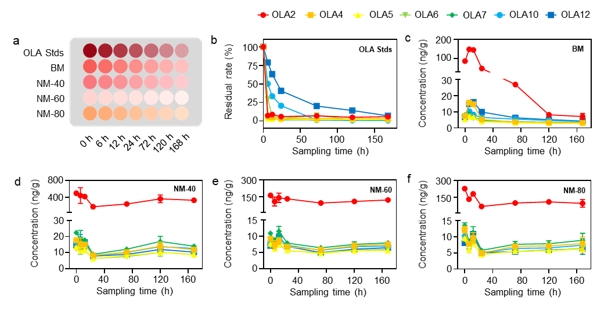

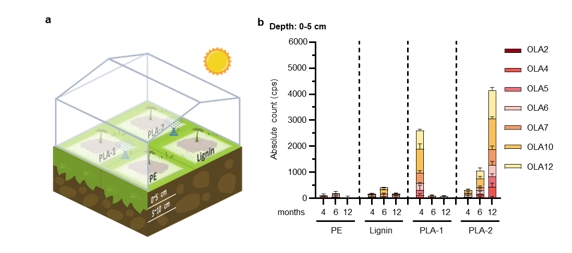

3.模拟与实地研究,揭示OLAs动态变化:团队在实验室模拟土壤环境,研究商用PLA产品中OLAs的释放和降解情况。实验结果显示,PLA产品在24小时内释放大量OLAs并达到峰值,随后逐渐降解,不同聚合度的OLAs降解速率存在明显差异,高聚合度的OLAs在土壤中稳定性更强。同时,团队在上海闵行区的温室大棚进行了为期一年的实地研究,对使用不同地膜的土壤进行采样分析。结果发现,PLA基可降解地膜下的土壤中存在OLAs长期残留,最高浓度可达16.10 ± 0.37 ng/g,且不同地膜的OLA释放和积累趋势因PLA含量、分子量和材料性能的不同而有所差异。

(实验室模拟)

(温室大棚实地研究)

研究意义:为环境研究与决策提供支撑

这一研究成果在环境科学领域具有重要意义。从学术角度看,团队开发的多反应监测(MRM)方法,结合合成的标准品和优化的提取方法,能够实现对土壤中OLAs的精准量化,填补了相关分析方法的空白,为后续研究OLAs的环境行为和生态风险评估提供了有力的技术支持。从实际应用角度出发,研究结果有助于深入了解PLA产品在土壤中的降解过程和OLAs的环境归宿,为制定合理的农业塑料使用政策和环境监管措施提供了科学依据。

随着全球农业塑料使用量的不断增加,若PLA基地膜广泛应用,土壤中OLAs的残留问题不容忽视。联合团队的研究成果为进一步探究OLAs的生态毒性和长期环境影响奠定了基础,有望推动相关领域的深入研究,助力实现塑料污染治理和生态环境保护的可持续发展目标。

论文链接:[https://doi.org/10.1021/acs.est.4c12819]

供稿:方明亮、王梓萌与高分子系潘翔城团队

审核:张立武