高分子材料的环境污染问题,如废弃橡胶和塑料,日益严重,已引起广泛关注。然而,相对于“热门”的微塑料,高分子低聚物并未得到应有的关注。低聚物是由2到40个重复结构单元组成的低聚合度分子,通常是高分子生产过程的副产物或降解中间产物,广泛存在于高分子产品中,并在使用或废弃过程中释放出来。团队先前的研究表明,生物可降解塑料聚乳酸(PLA)在人体消化酶的作用下可释放大量低聚物,并可能诱发肠道炎症(Wang et al., Nat Nano, 2023)。为深入揭示不同低聚物的环境行为和潜在危害,亟需建立高效的识别方法实现低聚物的精准鉴定和系统评估。

近期,在国家自然科学基金面上项目、科技部重点研发项目、中科院先导项目等资助下,复旦大学环境系环境健康教研组方明亮教授、陈建民教授联合中科院生态环境中心宋茂勇研究员,与北京大学、华东理工大学、江汉大学、美国加州大学等单位的学者合作,以“Precise characterization of the presence and fate of plastic oligomers in water”为题,在Nature water上发表了一篇研究长文(Article)。

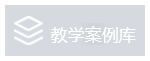

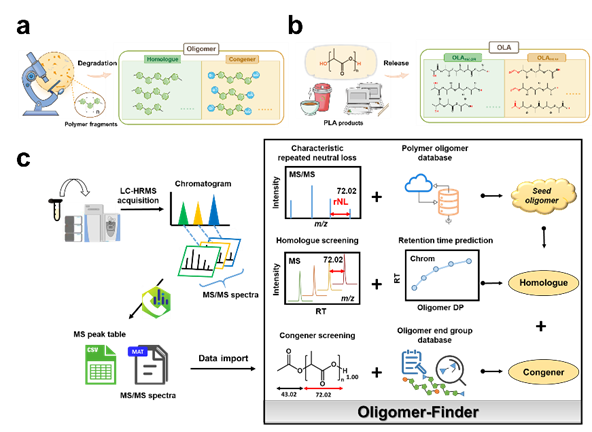

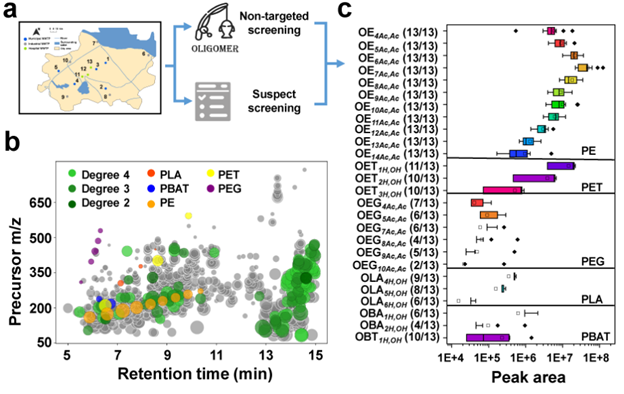

基于种子分子的低聚物非靶向筛查方法:研究团队首先构建了一个包含170多种聚合物可能形成的低聚物化学结构和质谱信息的数据库,并定义了同系物(端基相同)和同源物(端基不同)两种主要低聚物类型。研究中发现,含杂原子的低聚物在二级质谱碎片离子中表现出特征性的重复中性丢失(rNL),该中性丢失与其结构单元分子量一致。利用这一独特的裂解规律,方法中引入“种子分子”概念,通过标定这些可信度较高的“种子低聚物”,并进一步传播鉴定其“相邻低聚物”。结合色谱保留时间预测和端基怀疑筛查,优化了数据分析和鉴定准确性。团队开发了“Oligomer-Finder”分析平台,利用液相色谱串联高分辨质谱与非靶向数据信息深度挖掘实现了高效的低聚物广谱筛查。此外,与复旦大学高分子系潘翔城教授合作,首次合成了六种链长和端基明确的聚乳酸低聚物化学标准品用于验证实验。

水中可降解塑料释放的低聚物:研究团队在不同类型的水体(自来水、海水、湖水)中系统研究了四种常见可降解塑料(PLA、PHB、PCL和PBS)的低聚物释放及其环境归趋。结果显示,这些微塑料在7天内可释放近200种不同类型的低聚物,且其降解行为存在明显差异。释放的低聚物主要以同系物为主,而端基修饰的低聚物(如甲氧基化、羧酸化)虽然释放速率较低,但在水体中的稳定性更强。此外,研究首次发现生物内源性小分子半胱氨酸可在水中与可降解塑料低聚物发生自发结合,这一发现为低聚物的生物相互作用研究提供了新的视角。

高分子低聚物在实际污水中的存在:Oligomer-Finder平台结合怀疑筛查方法,成功应用于大规模真实污水分析。在来自13座污水处理厂的污水样品中,共鉴定出26种低聚物的5种可能高分子聚合物来源,包括传统塑料(PE和PET)、可溶性聚合物(PEG),以及当前广受关注的可降解塑料(PLA和PBAT)。此外,还检测到数百种不同置信级别的疑似低聚物。生态毒性实验评估结果表明,低聚物可能对水生生态系统具有潜在毒性。合成的聚乳酸低聚物及四种可降解塑料的降解产物对斑马鱼胚胎表现出发育毒性。

总结:过去,人们的关注主要集中在高分子材料本身,如轮胎颗粒和微塑料,将其视为新型污染物。然而,由于其化学结构的复杂性(如链长和端基的不同),低聚物的种类远远多于其母体聚合物,并且其理化性质和环境行为差异大。本研究首次开发了一种有效的非靶向筛查平台,能够全面准确识别来源于不同聚合物的低聚物,并初步揭示了它们在水体中的存在及归趋。目前,传统聚合物市场规模巨大,同时生物可降解塑料、液晶聚合物和聚合型阻燃剂等新型聚合物快速发展,但对相关低聚物的研究仍显不足。本文强调了高分子低聚物在环境化学和环境健康领域研究中的重要性,并呼吁开展广泛的环境和人体样本筛查,深入探究其在生态毒性和生物毒性等方面的可能影响。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s44221-02500418-7

复旦大学环境系方明亮教授、陈建民教授和中科院生态环境中心宋茂勇研究员为论文的共同通讯作者。论文第一作者时长志现为复旦大学环境系博士生。

供稿:方明亮教授团队

审核:张立武